Все сценарии будущего для Беларуси кажутся негативными, если считать единственным положительным вариантом копирование западной модели и ожидание благосклонности извне. Если смотреть на мир через эту призму, перспективы действительно выглядят мрачно: Запад уходит в свои кризисы, Россия укрепляет контроль, а Беларусь постепенно теряет идентичность и государственность, закапывая потенциал в очередной попытке сохранить себя. Вместе с этим растворяются и мечты стать Европой. А все идеи о будущем в рамках привычной системы координат, удручают.

Как говорил Эйнштейн, если идея с самого начала не кажется абсурдной — на неё едва ли стоит надеяться. Поэтому, размышляя о будущем страны, стоит выйти за пределы привычного выбора между «добрым» Западом и «злой» Россией.

Беларусь — 2035: взгляд из будущего

Кризис, охвативший мир, не стал для Беларуси приговором — всякий кризис содержит в себе возможность — при условии, что мы перестаем следовать логике, которая к нему привела. Страна отказалась от единственной на тот момент позитивной оптики — «нам надо как на Западе» — особенно в момент, когда сам Запад утратил уверенность в своей модели. Беларусь использовала этот исторический момент, чтобы стать первой страной неократии

1 — экспериментальной площадкой нового типа государства, где решения принимаются не на основе популизма или тоталитаризма, а через цифровое вовлечение, сбалансированную экспертизу и стратегический прагматизм.

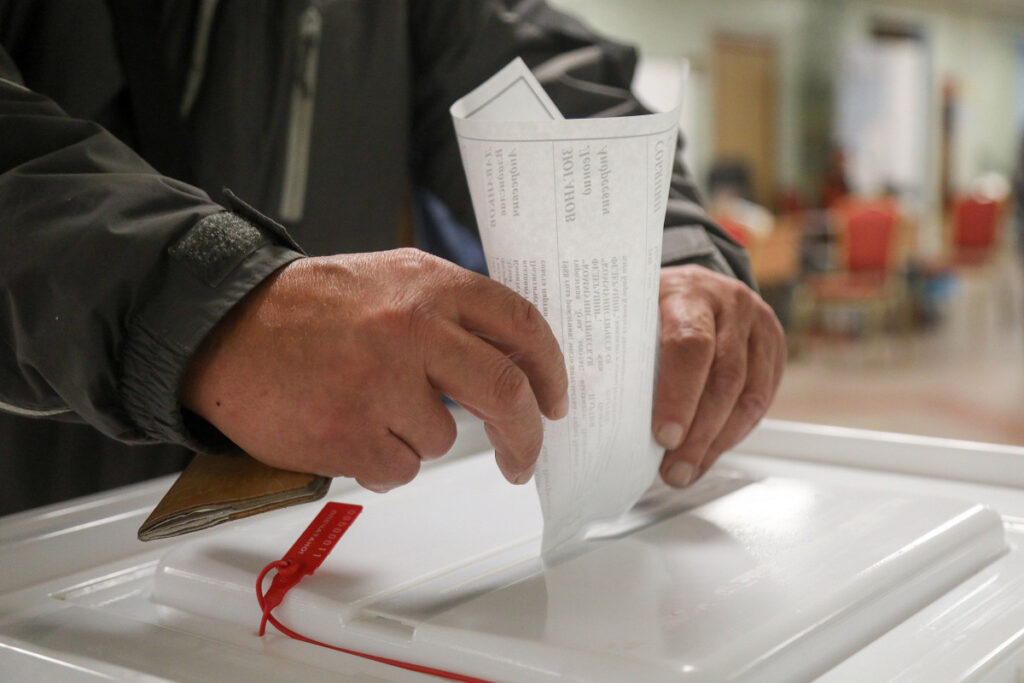

Вместо устаревающих моделей демократии и автократии неократия предлагает адаптивную систему, основанную на экспертизе, цифровых механизмах участия, экономической устойчивости и национальной безопасности. Здесь граждане голосуют не за политиков, а за решения, тогда как долгосрочные стратегические вопросы, затрагивающие национальные интересы, защищены от эмоциональных колебаний и манипуляций общественным мнением.

В неократии элиты не исчезают, но перестают быть кастой. Влияние больше не закрепляется через происхождение, партийную принадлежность и лояльность — оно зарабатывается благодаря решениям, которые работают. Управленческие модули — временные команды, формируемые под конкретные задачи, — распускаются после достижения цели, но участники накапливают управленческий капитал и получают доступ к новым вызовам. Это не упраздняет власть, но делает её подотчётной эффективности: те, кто не справляется — выбывают, те, кто решает — растут. Так в Беларуси появилась новая, постоянно обновляемая элита — не из тех, кто удерживает позиции, а из тех, кто способен нести ответственность и двигать страну вперёд.

Транзит как возможность, а не угроза

К 2030 году Лукашенко готовил транзит власти. Пока в западных аналитических центрах гадали, приведёт ли это к хаосу или просто закрепит Беларусь в орбите России, внутри страны появилась возможность осуществить нечто иное.

Кризис, предшествующий «выборам-2025», показал очевидное: экономическая и политическая системы Беларуси в прежнем виде больше не могли существовать. Запад не был готов взять на себя роль спасителя Беларуси, а России не нужна была слабая страна в независимом виде, если она могла только паразитировать. В стране стала очевидна потребность в новом курсе — таком, который позволил бы сохранить независимость и одновременно выстроить более жизнеспособную модель.

Здесь впервые возникла концепция неократии — гибридной системы, в которой ключевая роль отводится эффективному управлению, а не идеологии. Лукашенко передал власть преемнику, при этом система управления трансформировалась: появились цифровые механизмы вовлечения граждан, экономические свободные зоны, технократический подход к принятию государственных решений и возвращение экспертов в страну.

Для России это стало неожиданно интересным. Беларусь не стремилась стать частью Запада, но предложила новый, менее архаичный путь — альтернативу жёсткой централизации.

Выход из зависимости без конфронтации

Беларусь десятилетиями находилась в экономической зависимости от России. Резко выйти из неё без последствий для экономики и национальной безопасности не представлялось возможным. Однако сохранение зависимости вело страну к медленному угасанию.

Оба этих сценария — крайности, и между ними оказалось достаточно много пространства для поиска альтернативного решения. Поэтому, используя статус транзитной зоны между крупными блоками, Беларусь начала переформатировать свою экономику.

- Были созданы технологические свободные зоны, куда пришли инвестиции из Китая, Индии, Турции, ОАЭ.

- Беларусь превратилась в «песочницу» для новых экономических моделей, где тестируются инновационные управленческие решения.

- Получив доступ к этому эксперименту, Россия стала рассматривать его как возможный прототип для собственных реформ.

Этот процесс был уже не о геополитике, а об эффективности. Войны 20-х привели к вопросу: «А что после передела сфер влияния? Чем наполнять этот новый мир и где брать эти новые идеи?» Беларусь стала одной из стран, сумевших предложить эти идеи: больше не пытаясь быть «маленькой копией» кого-то, она создала своё уникальное пространство, где технологии, интеллектуальные ресурсы и гибкость стали ключевыми преимуществами, представляющими интерес для партнёрских, а не зависимых отношений.

Культура в неократии: от фольклора к лаборатории смыслов

Политическая и экономическая трансформация не могла происходить в вакууме — за ними всегда стоит культурная и ценностная эволюция общества. Поскольку Беларусь строила свою модель государства, ей необходимо было переосмыслить и своё место в мире, и свою идентичность, и свой культурный код.

Беларусская культура слишком долго находилась в позиции догоняющей — либо глядя на Восток, либо на Запад. При этом новая модель государства требовала и новой модели мышления. Это не замкнутая этнографическая идентичность, где культура – это только фольклор и историческая память, однако и не жёсткая национальная идеология, делящая на «своих» и «чужих». Это живой, динамичный культурный код, который формируется в диалоге с миром и даёт свой аутентичный ответ. То, что началось с технокупалинки и старой новостной заставки, переработанной в музыку для рейва — превратилось в насыщенный белорусскими образами и символами живой, громкий и привлекающий внимание культурный организм.

Беларусь стала культурным хабом географической Восточной Европы — ведь если страна становится экспериментальной площадкой нового типа государства, она может стать и экспериментальной площадкой для культурных процессов, особенно в период разрушения старых глобальных моделей. Беларусь превратилась в место, куда вернулись творцы, художники, режиссёры, философы и писатели — те, кто не вписывался в прежнюю систему и уехал, но не захотел полностью ассимилироваться в западную культурную повестку. Когда в стране сформировалась собственная среда, появилась возможность и для культурного ренессанса.

Гибкость и смешение стилей утвердились как новая норма: развитие независимого кино, нового театра, экспериментальной музыки. Беларусь обрела статус территории творческой свободы, не ограничивая творцов ни требованиями гиперполиткорректности, ни приказом любить родину каким-либо определенным образом. В мире, где нарастала поляризация, не всем было комфортно в атмосфере радикализации и вечного противостояния. Беларусь стала нейтральным, но интеллектуально насыщенным пространством, где культура — не инструмент пропаганды и не музейный экспонат, а лаборатория смыслов, которые, в свою очередь, могли становиться основой национального бренда.

Если неократия сделала государство устойчивым к внешним потрясениям, то неократическая культура сделала общество устойчивым к манипуляциям и разделению, став источником национальной гордости, способной объединять. Такая политическая система помогла укрепить герметичность национальной идеи и ее устойчивость к внешним воздействиям.

Национальное примирение как первый шаг к будущему

Чтобы реализовать этот сценарий, Беларусь должна была прекратить внутренний конфликт и найти новую точку баланса. В середине 20-х Беларусь все еще жила в тени кризиса 2020 года: ни власть, ни демократически настроенная часть общества так и не смогли полноценно его преодолеть. Это ослабляло страну: квалифицированные кадры продолжали уезжать, экономика находилась под давлением. Управление, основанное на страхе давало свои плоды — главные двигатели развития — инициатива и готовность брать на себя ответственность, были подавлены в обществе как никогда ранее. Власть продолжала защищать себя, видя в части общества «отравленного чужими идеями» врага. Это противостояние было невозможно остановить, принуждая оппонента признать свою неправоту. За годы изгнания оппозиция была вынуждена осознать, что в вопросах давления не может быть сильнее государства.

Стране нужно было вылечить эту рану, но опыт показывал, что она не лечится наращиванием конфронтации и противостояния. Была необходима третья идея, включающая элементы тех, что противостояли друг другу. Спустя годы стало очевидно: каждая из сторон была движима собственным страхом. Элиты боялись утраты государственности, потому что «эта ваша демократия легко манипулируема и ненадежна, и мы себе геополитически этого позволить не можем». А демократическая часть общества, иными словами, реформаторы, боялись утраты свободы и возможностей для развития. Консерватизм власти казался им стагнацией, и в конечном итоге они боялись утраты своего будущего.

Оба этих страха экзистенциальны, и потому кризис долго не сдвигался с места. Но — как бы парадоксально это ни звучало после долгих лет противостояния — обе стороны оказались нужны друг другу. Реформаторы необходимы как агентная, инициативная движущая сила: да, вечно требовательная, да, всегда недовольная, и именно поэтому — толкающая вперед. И создающая. Но и консервативные сторонники модели Лукашенко были нужны реформаторам: кто-то должен думать, как сохранить все то, что они создали и добились. Кто-то должен беречь настоящее, пока другие так страстно рвутся к созданию будущего. Именно эта гибридность и позволила создать модель, которая эволюционно оказалась лучше всего, что существовало прежде.

Для этого необходимо было выйти из конфронтации, которая навязывала сторонам роли вечных врагов, и выбрать общую цель, вокруг которой получилось объединиться. Цель была определена: создание новой модели управления государством, которая смогла наконец раскрыть весь потенциал Беларуси на заре новой исторической эпохи — эпохи тотальной технологизации. Это оказалось достойной целью и логичным исходом противостояния.

- Эпизодическое использование термина «неократия» в работах XIX–XX веков, как правило, подразумевало «власть неопытных». Однако в современной академической литературе этот термин практически не применяется. В данной колонке понятию «неократия» придается новый смысл: «новый тип правления», при котором «граждане голосуют не за политиков, а за решения». Более широко содержание термина раскрывается в следующих разделах текста