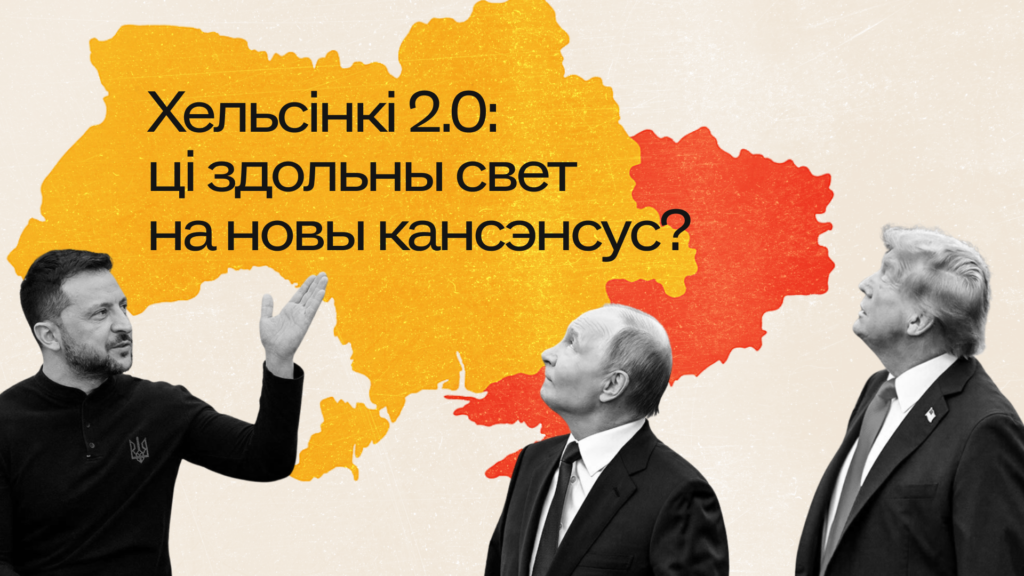

Последние раунды переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта воспринимаются с умеренным оптимизмом. Однако локальное урегулирование не принесёт устойчивого мира, поскольку причины конфликта лежат в противостоянии регионального масштаба. Широкий многосторонний диалог, способный задать новые правила безопасности в Европе, может быть более надёжной рамкой для урегулирования конфликта. Пишет Андрей Егоров.

Личная встреча Трампа и Путина на Аляске, как и последующая встреча президента США с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, не дали прорывных результатов, но обозначили некоторые векторы дальнейшего развития ситуации. В переговорных позициях всё больше закрепляется условная «формула Киссинджера», предполагающая «мир в обмен на территории» при гарантиях безопасности для Украины и возвращении России в структуру международной безопасности.

В некоторой степени эта формула признаётся как возможная обеими сторонами, хотя расхождения остаются существенными. Россия по-прежнему требует «устранения первопричин конфликта», получения территории всего Донбасса, отказа от принятия Украины в НАТО, но, кажется, готова отказаться от максималистских требований Стамбульских договорённостей 2022 года и июньского Меморандума 2025. Позиция Украины под давлением США и ухудшающейся динамики на фронте также меняется в сторону принятия плохих условий мира, чтобы избежать еще худших последствий продолжения войны.

Ранее жёстко неприемлемые варианты территориальных уступок допускаются, по меньшей мере, как возможные для обсуждения. Эти изменения дают надежду на достижение мира.

Но если территориальные вопросы открыты к обсуждению, то вопросы предоставления реальных гарантий безопасности Украине остаются неопределёнными. У Украины всё меньше шансов на членство в НАТО, но другой архитектуры военной защиты пока не существует. Общая рамка европейской безопасности в виде ОБСЕ находится в глубоком кризисе, а новая система безопасности Европейского союза только начинает складываться. В такой ситуации предложения России о всестороннем мирном урегулировании могут дать возможность выйти из сложившегося тупика.

Новая конфигурации безопасности в Европе как возможность

Если гарантии безопасности невозможно найти в конфигурации Украина–Россия–ЕС–США, то, вероятно, расширение рамок диалога до вопросов обеспечения новой региональной безопасности откроет возможность для новых решений. Предмет переговоров может быть расширен до проблемы восстановления структуры региональной безопасности в Восточной и Центральной Европе, где реальные гарантии безопасности для Украины станут её первоочередным элементом. Необходим некий аналог процесса Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинского процесса) 1972–1975 годов.

Хельсинский процесс 70-х годов был инициирован двусторонней встречей генсека СССР Брежнева и президента США Никсона в 1972 году на переговорах в Москве в мае того же года. Подписанные тогда документы заложили базу для разрядки, создания новых принципов безопасности и легитимировали запуск процесса Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В результате были заложены основы новой архитектуры безопасности и достигнуто снижение напряженности в Европе в период холодной войны. Процесс СБСЕ носил широкий характер, а его Заключительный Акт был подписан главами государств и правительств всех существовавших тогда стран Европы, включая, например, франкистскую Испанию.

Для Украины такой процесс будет означать возможность получения более надёжных гарантий. Но это же может удовлетворить амбиции России по участию в конструировании новой системы мировой безопасности, о которых Путин и его представители неоднократно заявляли ранее. Например, в прошлогоднем выступлении Путина перед российским МИД звучало: «Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня её просто нет. Её нужно фактически создавать заново. Всё это требует от нас совместно с партнёрами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения».

Конечно, сегодня Путин попытается получить от Трампа максимум: его идеалом является «новая Ялта», т.е. раздел зон влияния в мире между Россией и США, возможно, между Россией, США и Китаем. Такие желания упираются в геополитическую реальность, где Россия давно не может претендовать на статус мирового лидера, оставаясь максимум региональной силой. Когда Путин убедится, что «новая Ялта» нереальна, он встанет перед дилеммой: продолжить конфронтацию или попытаться создать новую систему коллективной безопасности в Европе. Опыт дипломатии второй половины XX века говорит о том, что выбор в пользу конфронтации даже для «империй зла» не является единственно возможным.

Региональное измерение конфликта

Нерешаемость российско-украинского конфликта в текущей конфигурации связана с тем, что его причины лежат в более широком геополитическом конфликте в регионе. Само начало российской агрессии в 2014 году было обусловлено попыткой России остановить Украину в ее намерении заключить Соглашение об Ассоциации с ЕС, что спровоцировало революцию достоинства, смену власти в Украине и последующее вторжении России.

С прямыми или косвенными последствиями этого геополитического конфликта, в котором война выступает его наиболее острым проявлением, сталкиваются все страны Восточной и Центральной Европы, а также все восточные соседи Европейского союза. Борьба пророссийских и проевропейских сил в Грузии, российское вмешательство в выборы в Молдове, создание режимом Лукашенко миграционного кризиса на границах Польши и балтийских стран и соучастие в агрессии против Украины, попытки дестабилизации в Восточной Европе и в балканских странах – эти события представляют собой эпизоды одной и той же ситуации кризиса всей системы безопасности, неспособной сдержать агрессивные устремления России.

Да, вероятно, можно достичь временного перемирия в войне, но без поиска новых оснований коллективной европейской безопасности (или хотя бы её регионального восточноевропейского аналога) никакого устойчивого мира обеспечить не получится.

Важно, чтобы процесс был широким, доступным для всех затронутых кризисом безопасности сторон. Здесь можно предположить участие таких региональных сил, как Турция, блоки нейтральных или наблюдающих сторон. В инклюзивном процессе появляется осмысленное место и для таких стран, как Беларусь, или стремительно авторитаризирующаяся Грузия, для которых второстепенность вопросов внутренней демократии не должна закрывать путь к получению внешних гарантий суверенитета и защиты от агрессивных устремлений соседей.

Что все это значит для Беларуси?

Беларусь часто списывают со счетов по причине её зависимости от России, что лишь частично справедливо. В условиях войны и резкого разграничения между сторонами противостояния положение Беларуси мало чем отличается от страны-сателлита России. В условиях снижения напряжённости для режима Александра Лукашенко возникает серая зона, которая используется им для приобретения любых иных, помимо России, точек опоры. Широта пространства для манёвра Лукашенко зависит от широты окна взаимодействия России и Запада, он не может пойти дальше Путина в своих отношениях с США или ЕС. Лукашенко, возможно, лучше остальных чувствует эти границы и умеет пользоваться даже минимальными шансами. И если Россия будет двигаться по пути улучшения своих дипломатических отношений с США, то также будет действовать и Беларусь. Этот процесс уже происходит в виде контактов с представителями администрации Трампа и даже личного звонка президента США Лукашенко, ранее находившемуся в дипломатической изоляции.

Наивно видеть в звонке Трампа Лукашенко попытку США вывести Беларусь из зоны российского контроля. Для этого нет никаких реальных инструментов, о чем известно обеим сторонам. Но нельзя не понимать, что для Лукашенко и для Беларуси в целом – это означает повышение субъектности. Еще больше таких возможностей будет появляться в дальнейшем процессе мирного урегулирования, в котором Беларусь будет стремиться принять любое возможное участие. Расширение процесса до регионального масштаба будет гарантировать возможность полноценного представительства Беларуси, даже при наличии текущего санкционного режима.

Разворачивание такой ситуации будет поднимать вопрос субъектности беларусской политической оппозиции, в частности, её ключевых структур и лиц – Светланы Тихановской, её Офиса и Кабинета, Координационного совета, которые имеют свою долю международного признания. При их текущем состоянии и возможностях, скорее, им уготована роль зрителей, но и прогнозы похорон этих структур со стороны их критиков нереалистичны. Скорее, администрация Трампа не станет сбрасывать с руки карты, ослабляющие легитимность контрагента в лице Лукашенко. Ещё менее к этому готовы лидеры стран Европейского союза. Это даёт основания полагать, что беларусская демократическая оппозиция может получить периферийное место в процессе регионального урегулирования, хотя эти шансы весьма призрачные.

Желание беларусского режима улучшить свой имидж и быть включённым в процесс мирного урегулирования может привести к освобождению политических заключённых и ослаблению режима политических репрессий в стране. В то же время надежды, что результатом такого процесса может стать внутрибеларусский круглый стол режима с демократическими силами и последующая демократизация, утопичны.

Возможные инициаторы

Инициаторами нового Хельсинкского процесса вряд ли могут выступить конфликтующие стороны. Россия заявила о желании обсуждать всестороннее мирное урегулирование, но не способна возглавить такой процесс в силу текущего статуса агрессора. У Украины было бы больше шансов, если бы ей не препятствовала своеобразная настройка её геополитической оптики, слабо схватывающая региональный контекст.

Новый Хельсинкский процесс также вряд ли может быть инициирован самим ОБСЕ, не в последнюю очередь потому, что для России и ее авторитарных соседей ОБСЕ – это инструмент западной политики. Потенциально инициатором может выступить восточный блок стран Европейского союза, где вполне весомую роль может играть дипломатия любой из стран или их конфигурации: Финляндия, Швеция, Польша, Венгрия, Чехия, Румыния, Словакия, балтийские страны. Для дипломатии этих стран лидерство в формировании новых оснований региональной устойчивости может стать существенным достижением.

Вероятно, сегодня это выглядит утопично или как очень отдалённая перспектива. Но что, если она — единственно возможная?